Em razão da criminalidade atual nos grandes centros urbanos, os “plantonistas do caos” fazem com que a defesa de pena de morte seja um dos caminhos para trazer todo tipo de delinquência e desajustes para redução dos índices de criminalidade. O tema é fonte de polêmica, de debates e confrontos de palavras, euquanto o crime anda solto por todos os lados. Talvez não se precise de tanto, e sim apenas um reforço de códigos que tratem marginal com mais rigidez correcional.

Mas em se tratando de pena de morte saiba que em São Paulo, as execuções foram uma constante até o fim do Império, ou seja a pena de morte serviu apenas para que as elites da época martirizassem, basicamente, um sem-número de negros e pobres, a exemplo do que ocorre até hoje nos Estados Unidos, onde a violência urbana é tão ou mais preocupante do que no Brasil.

As execuções ganharam força no Brasil a partir das Ordenações Filipinas, promulgadas durante o período em que Portugal e sua maior colônia foram dominados pela Espanha, de 1580 a 1640.

A partir daí, diversas vilas passaram a erguer seus patíbulos. Segundo o historiador Alfonso d’Escragnole Taunay, a primeira forca na Paulicéia data de 1564, mas não há indícios de onde foi instalada. Anos depois, estava caída. Ao ser reconstruída, foi transferida para o alto da rua Tabatinguera, nas imediações da praça da Sé.

A mudança deu início a uma série de controvérsias. Na Tabatinguera existia, então, o Convento do Carmo, cujos frades, incomodados com as execuções, pediram que elas fossem realizadas em outro local, conta o historiador Manoel Vítor, em São Paulo de Antigamente.

Em 28 de novembro de 1598, segundo Barreto do Amaral, em seu Dicionário de História de São Paulo, a Câmara da Vila de São Paulo decidiu construir a nova forca “defronte da cruz que está no Caminho do Ibirapuera”, trilha de carro de bois utilizada pelos que de São Paulo iam para Santo Amaro.

Apesar da decisão tomada pela Câmara, a transferência nunca saiu do papel. Atas da Câmara registram repetidas restaurações e destruições do patíbulo da Tabatinguera.

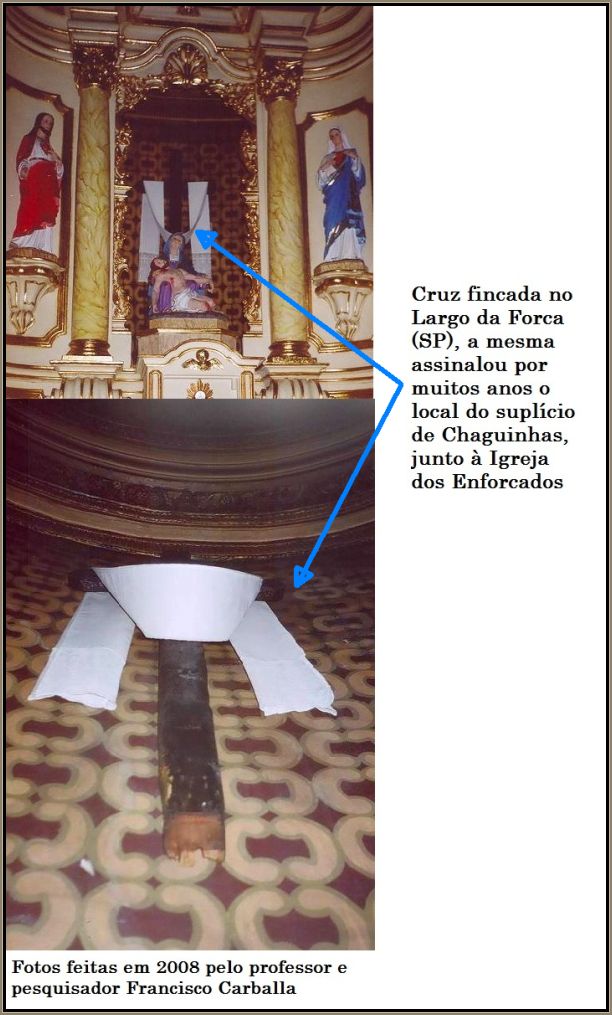

Em 1721, como ele havia desaparecido totalmente, o capitão-general Rodrigo César de Menezes exigiu sua reposição “sem perda de tempo, nos subúrbios da cidade”. Foi então escolhido o largo em frente à chácara do tenente Francisco José Machado, no caminho de Santos, em um morro, que passou a ser chamado pela população de largo da Forca. Ironicamente, o local fica próximo ao atual largo da Liberdade.

As ironias, contudo, não param por aí. Os condenados à morte recebiam melhor tratamento do que os presos comuns. Enquanto estes se alimentavam apenas uma vez por dia, de feijão e toucinho retirados de um caldeirão comum, os que aguardavam a execução faziam pelo menos duas refeições e dispunham de um cardápio de melhor qualidade. Além disso, faziam um retiro espiritual nos dias que antecediam a execução da sentença.

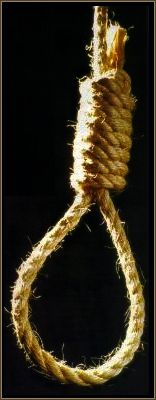

Na data fatal, os condenados eram conduzidos da cadeia, no largo Municipal, hoje praça João Mendes, para o largo da Forca pela rua padre Ildefonso, atual avenida da Liberdade. Lá chegando, ouviam o sacerdote e subiam os degraus da forca, com os braços atados, vestindo uma espécie de camisola, a corda já enrolada ao pescoço e a cabeça encapuzada.

Depois que se postavam na posição determinada, o carrasco puxava uma tábua. Balançando no espaço, ficavam pendentes algum tempo pela corda. E assim morriam.

Paulistanos de todas as classes costumavam assistir às execuções, uns, movidos pela curiosidade; outros, por simpatia pelos sentenciados.

O mais dramático desses “espetáculos” ocorreu meses antes da Independência. Tudo começou na noite de 27 de junho de 1821, quando os soldados do Primeiro Batalhão de Caçadores de Santos revoltaram-se em razão do atraso no pagamento dos soldos.

Sufocada a rebelião, muitos revoltosos foram enforcados nos próprios navios ancorados no porto santista.

Os líderes do movimento, Francisco José das Chagas, o Chaguinhas e Cotindiba, receberam “tratamento especial”.

Foram julgados, condenados à morte e trazidos a São Paulo, para serem exemplarmente enforcados.

Cotindiba morreu logo, Chaguinhas, um negro muito forte, resistiu. Foi pendurado diversas vezes, mas as cordas se rompiam, uma atrás da outra, e sua vida era salva.

Os espectadores começaram. então, a murmurar que era um milagre. Na Revista do Instituto Histórico e Geográfico (vol V. página. 58) Antônio de Toledo Piza conta que o povo. “não somente comovido, mas indignado”, dirigiu-se ao palácio do governo para exigir que o enforcamento não se consumasse, mas o pedido de clemência não foi atendido.

A execução teve sequência mas, como Chaguinhas continuava a romper as cordas, foi morto de outra forma. Segundo depoimento do padre Feijó, que depois se tornou regente do Império, o soldado foi friamente assassinado no chão, depois de uma de suas várias quedas.

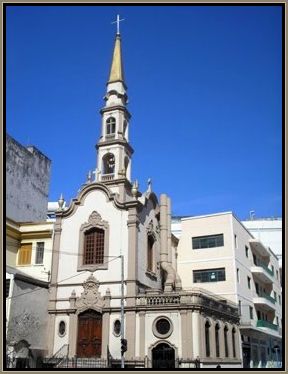

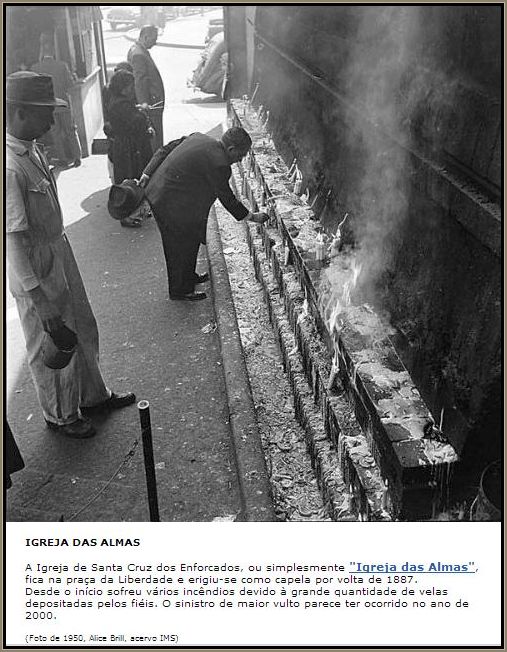

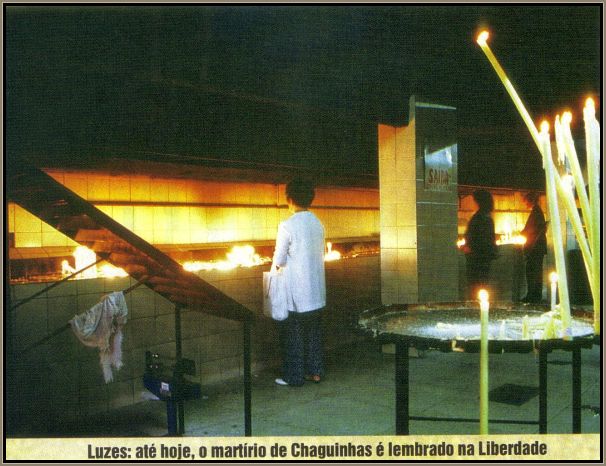

O martírio comoveu a população, que passou a adorar Chaguinhas como um santo e construiu no local a Capela, depois transformada em Igreja, que recebeu o nome Santa Cruz dos Enforcados.

Erros fatais – Proclamada a Independência, em 1822, o Estado manteve o direito de tirar a vida dos cidadãos. Até porque as leis que vigoravam na colônia foram quase que integralmente mantidas no Império, inclusive as famigeradas Ordenações Filipinas, que previam até perseguições religiosas.

Um avanço significativo só foi registrado em 1824, quando o País ganhou sua primeira Constituição. Ainda assim, os enforcamentos prosseguiram.

Tanto no período colonial quanto no Império, foram muitos os casos de condenações baseadas em julgamentos sem provas, os erros judiciários, as clemências tardiamente concedidas após a consumação da morte dos condenados.

Na quase totalidade, exceto nas rebeliões, conspirações ou insurreições, os condenados à morte eram escravos negros. Seus carrascos, geralmente, também eram negros condenados. Para escapar à pena capital, aceitavam o ofício de enforcar os outros condenados.

Não foram poucas, contudo, as vezes em que carrascos negros, embora correndo o risco de serem executados, se recusaram a enforcar condenados.

O jornal Democracia, por exemplo, relatou o que ocorreu em Lorena: um carrasco se negou a enforcar o condenado, alegando que não cometeria “assassinato”. Mais: Clóvis Moura escreveu em seu Dicionário do Negro, no verbete “carrascos”, que “mesmo aos escravos repugnava a função odiosa.

Alguns preferiam morrer a enforcar outros…” Registraram-se também destruições de forcas, praticadas por negros escravos unidos a índios. Brancos e ricos raramente experimentavam o nó na garganta.

Uma das raras exceções foi o fazendeiro Mota Coqueiro, proprietário em Macaé e Campos, Estado do Rio, que foi vítima de um erro judiciário. Um inspetor de quarteirão, investigando a morte de Francisco Benedito da Silva, acusou Mota Coqueiro, que, dias antes, tivera divergências com a vítima.

Testemunhas confirmaram a versão. Anos depois do enforcamento do fazendeiro e de três de seus escravos, apontados como cúmplices, o negro Herculano, pouco antes de morrer, confessou ter sido o autor da morte atribuída a Mota Coqueiro.

O crescimento da campanha abolicionista e da propaganda republicana, na segunda metade do século 19, colocou a opinião pública contra a pena de morte.

Acontecimentos ocorridos em locais distantes ou próximos contribuíam para esse estado de ânimo. O jornal Democracia, por exemplo, trazia, em sua edição de 25 de janeiro de 1868, o acórdão do Supremo Tribunal devolvendo à comarca de Areias, no Vale do Paraíba, o processo que estabelecera a pena de morte ao réu Eugênio Pereira “por não haver prova para a condenação do recorrente, não havendo uma só testemunha de vista, nem outra alguma prova suficiente para a pena capital que lhe foi imposta…”

O ataque final à pena de morte no Brasil ocorreu quando o Império agonizava. Em 1886, foi revogada a lei que dava aos senhores direito de vida e morte sobre os escravos. Dois anos depois veio a Abolição e, em 1889, D. Pedro II foi apeado do poder pelos republicanos.

No ano seguinte, foi promulgado o Código Penal da República, substituído em 1941 pelo atual. Desapareceu a pena de morte. A forca em São Paulo é hoje apenas uma macabra lembrança em livros de cronistas e historiadores.

Lembranças desta história se encontram no Bairro da Liberdade (Bairro oriental) no centro de São Paulo, pois o bairro abrigou, no século 19, o largo do Pelourinho, onde eram amarrados escravos fugitivos. Ali também ficava localizado o Largo da Forca, que recebeu essa denominação por ser local de execuções, entre as quais ficaram conhecidas como mencionado, as dos soldados Francisco José das Chagas, o Chaguinhas, e Joaquim José Cotindiba, ocorridas em 1821. O enforcamento dos dois soldados, condenados por reclamar do soldo pago pela Coroa portuguesa, marcou a cidade de tal modo que foi erguida no local a capela de Santa Cruz dos Enforcados, hoje Igreja de Santa Cruz dos Enforcados. Com a abolição da pena de morte do Brasil, o Largo da Forca passou a chamar-se Largo da Liberdade.

Como a cultura funerária paulistana é riquíssima, e com marcação histórica na memória e nas lembranças, há uma resistência natural para que os mortos não morram, e a Igreja de Santa Cruz dos Enforcados, no Largo da Liberdade, quase atrás da catedral da Sé, é a mais bela expressão do sentimento coletivo do culto as almas.

Na rotina da igreja numerosas pessoas, participam das missas e acendem inúmeras velas pelas almas do Purgatório. Está também na igreja de Santa Cruz dos Enforcados a mais oportuna e bonita evidência do sentimento de justiça dos paulistanos.

A pena de morte tem sido tema recorrente em várias ocasiões desde então, mas olhando o momento atual, só no pensar dos “jeitinhos” imorais que as instituições praticam, certamente se a pena fosse novamente regulamentada, é possível supor que ocorreria sua aplicação só para os menos desprovidos de qualquer defesa de qualidade, enquanto que os ditos “figurões” ficariam longe de qualquer pena capital, situação semelhante que ocorria no Império.

Adaptação e atualização do texto original do jornalista Elias Miguel Reale de 26/10/1997 (Revista Já)

Valeu Amaral. Mais um ótimo artigo!